Bildbearbeitungsprogramm und Wissen über den Skizze-Effekt

Ein Bildbearbeitungsprogramm hat den Skizze-Effekt, der Fotos in künstlerische Zeichnungen verwandelt und ausgezeichnete Ausdrucksmöglichkeiten für die Bildgestaltung eröffnet.

Die Auswahl eines geeigneten Bildbearbeitungsprogramms spielt eine wesentliche Rolle für das Ergebnis. Manche Programme übermitteln vorgefertigte Skizze Filter, die mit einem Klick angewendet werden können, während andere vielfältige Werkzeuge für manuelle Anpassungen bereitstellen. Nutzer können damit grundverschiedene Stile erreichen, von groben Bleistiftskizzen bis hin zu präzisen Tinteffekten. Diese Vielfalt an Optionen ist sinnvoll, persönliche Vorlieben und clevere Ansprüche zu berücksichtigen.

Ein zusätzlicher Punkt ist die Anpassung der Textur. Zahlreiche Bildbearbeitungsprogramme erlauben das Hinzufügen von Papier- oder Leinwandtexturen, um den Skizze Effekt realistischer wirken zu lassen. Die Kombination von grafischen Filtern und Texturen führt zu einem erstklassigen Ergebnis. Mit der Hilfe von Variation von Helligkeit und Kontrast kann der Eindruck einer echten Zeichnung verstärkt werden. Nutzer sollten darauf achten, diese Einstellungen behutsam vorzunehmen, um die Bildqualität nicht zu beeinträchtigen.

Das Arbeiten mit Ebenen ist ein grundsätzlicher Bestandteil eines Bildbearbeitungsprogramms. Nutzer können grundverschiedene Effekte auf separaten Ebenen ausführen, was mehr Kontrolle über das Endergebnis hat. Der Skizze Effekt kann beispielsweise auf einer eigenen Ebene bearbeitet werden, ohne das ursprüngliche Bild zu beeinflussen. Dies erlaubt das Experimentieren mit verschiedenen Stilen und Anpassungen, ohne dass die Ausgangsaufnahme verloren geht.

Filter und Pinsel sind essenzielle Werkzeuge für der Gebrauch des Skizze Effekts. Etliche Bildbearbeitungsprogramme verfügen über speziell entwickelte Pinsel, die Strichzeichnungen imitieren. Benutzer können mit unterschiedlichen Pinselgrößen arbeiten, um den gewünschten Look zu erzielen. Das manuelle Zeichnen und Nachzeichnen von Bildteilen mit diesen Werkzeugen gewährt eine konstruktive Herangehensweise an die Bildverarbeitung.

Die Farbpalette spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Bei vielen Skizze Effekten werden Farben reduziert oder in Graustufen umgewandelt, um den Eindruck einer Zeichnung zu verstärken. Ein Bildbearbeitungsprogramm bietet Funktionen zur Farbkorrektur, um die endgültige Optik zu optimieren. Diese Anpassungen können das Zusammenspiel von Licht und Schatten betonen und die Dreidimensionalität der dargestellten Objekte erhöhen.

PC-Bildbearbeitungsprogramm optimiert Details

Ein Bildbearbeitungsprogramm für PC ist hilfreich, Einzelheiten in Fotos zu schärfen, um die Klarheit und Präzision von Bildern zu erhöhen und sie perfekter zu gestalten.

Ein Bildbearbeitungsprogramm für PC hat verschiedene Werkzeuge zum Schärfen an. Immer wieder findet man Optionen wie „Unscharf maskieren“ oder „High Pass Filter“. Diese Techniken manipulieren die Pixel in der Nähe von Kanten, um die visuelle Schärfe zu erhöhen. „Unscharf maskieren“ funktioniert durch die Erhöhung der Helligkeit an Kanten, während der „High Pass Filter“ die Schärfe durch eine selektive Verstärkung von Randkontrasten erzielt. Beide Methoden erfordern eine individuelle Anpassung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Anwendung von Schärfefiltern erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst erfolgt die Auswahl des Bereichs, der geschärft werden soll. Einzelne Teile eines Bildes können so zielbewusst bearbeitet werden, ohne dass der gesamte Hintergrund betroffen ist. Nach der Erstellung einer Auswahl wird meist die Schärfe angepasst und die Auswirkungen in Echtzeit betrachtet. Der Prozess erlaubt es, genau zu kontrollieren, welche Bilddetails hervorgehoben werden.

Die Anpassung der Schärfekurve ist ein weiterer Aspekt, der in einem Bildbearbeitungsprogramm für PC von Bedeutung ist. Nutzer können die Intensität des Schärfens variieren, um eine ausgewogene Bilddarstellung zu erzielen. Manchmal lässt sich die Schärfekurve manuell einstellen, um spezifische Ergebnisse zu erhalten. Solche Anpassungen sind nützlich, Bilder je nach Einsatzzweck zu optimieren, sei es für Druck oder digitale Präsentation.

Die Verwendung von Ebenen ist ebenfalls ein bedeutsamer Bestandteil des Schärfens in der Bildbearbeitung. Mit dem Arbeiten mit Ebenen kann das Schärfen bei Bedarf jederzeit angepasst oder rückgängig gemacht werden. Diese Flexibilität trägt zu einer präzisen Bildkontrolle bei und verhindert permanente Veränderungen des Originals. Ergänzend dazu lassen sich verschiedenartige Schärfetechniken auf unterschiedlichen Ebenen kombinieren, um komplexe Effekte zu erzielen.

Ein Bildbearbeitungsprogramm für PC gewährleistet auch das Schärfen mit Voreinstellungen. Vielzählige Programme bieten Presets an, die für unterschiedliche Typen von Bildern optimiert sind. Diese Voreinstellungen sind nützlich für Anfänger oder für schnelle Bearbeitungen. Nutzer können die Voreinstellungen auswählen und dann feinjustieren, um die Schärfe an den eigenen Geschmack oder die jeweilige Bildsituation anzupassen.

Bildbearbeitungsprogramme für PC: Feinheiten schärfen

Bildbearbeitung ist ein fundamentaler Merkmal der maschinellen Fotografie und Grafikgestaltung. Das Schärfen von Spezifikationen kann den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem herausragenden Bild ausmachen. In dieser Liste werden grundverschiedene Bildbearbeitungsprogramme vorgestellt, die speziell dazu geeignet sind, die Schärfe und Klarheit von Bildern zu verbessern.

- Adobe Photoshop –

- Ein leistungsstarkes Programm mit detaillierten Funktionen, einschließlich fortgeschrittener Schärfetechniken.

- Verwendet Filter wie „Unscharf maskieren“ und „Intelligentes Schärfen“ für präzise Anpassungen.

- GIMP (GNU Image Manipulation Program) –

- Eine kostenlose und Open-Source-Alternative zu Photoshop, die etliche ähnliche Funktionen hat.

- Ermöglicht das Schärfen mit verschiedenartigen Werkzeugen und Filtern, wie „Schärfen“ und „Unscharf maskieren“.

- Corel PaintShop Pro –

- Ein benutzerfreundliches Programm mit einer Mannigfaltigkeit von Schärfefunktionen.

- Die „Detail Enhancer“-Funktion ist zweckmäßig, Feinheiten in Bildern hervorzuheben.

- Affinity Photo –

- Ein kostengünstiges Programm mit professionellen Funktionen, darunter ausgeklügelte Schärfemethoden.

- Unterstützt Live-Filter für sofortige Vorschauen der Schärfeanpassungen.

- Capture One –

- Vorrangig für professionelle Fotografen geeignet und hat breit gefächerte Werkzeuge zur Bildbearbeitung.

- Bedeutende Schärfewerkzeuge, die auf RAW-Bilder optimiert sind.

- Adobe Lightroom –

- Bietet umfassende Gelegenheiten zur Bildbearbeitung, einschließlich einer benutzerfreundlichen Schärfefunktion.

- Ermöglicht das Schärfen von Bildern in unterschiedlichen Bereichen durch lokale Anpassungen.

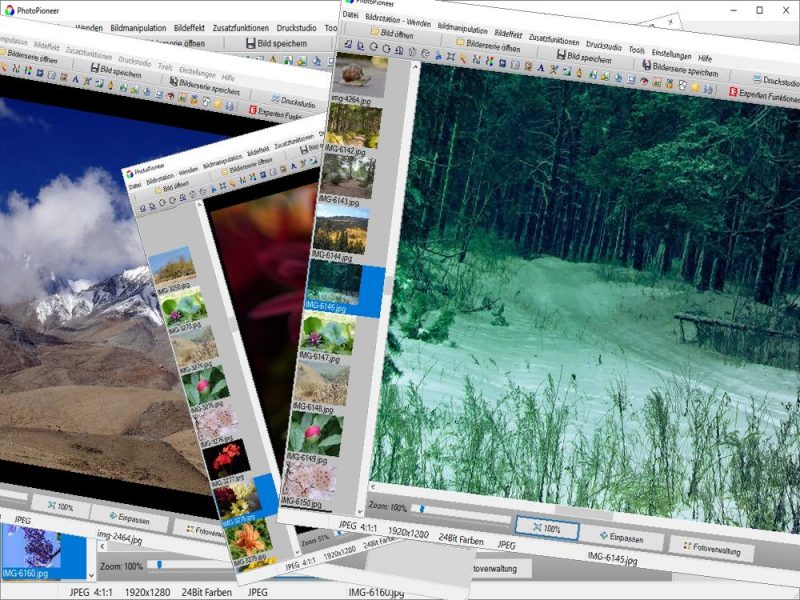

- PhotoPioneer –

- Ein einfaches, aber ausgezeichnetes Programm für wesentliche Bildbearbeitungen, einschließlich Schärfen.

- Ideal für Einsteiger, die schnell Ergebnisse erzielen möchten.

- Pixlr –

- Ein webbasierter Bildbearbeitungsdienst, der einfache Schärfetools hat.

- Stellt eine nützliche und zugängliche Option für die schnelle Bearbeitung von Bildern dar.

Das Schärfen von Bildern ist eine Kunst für sich und hängt stark von den verwendeten Werkzeugen und Techniken ab. Jedes der oben genannten Programme hat verschiedene Möglichkeiten, die Bilddetails zu verbessern, und es lohnt sich, mehrere Optionen auszuprobieren, um das beste Ergebnis für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erzielen.

Einfaches Bildbearbeitungsprogramm verstärkt Kontrast

Ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm ist optimal, den Kontrast von Bildern anzupassen, um die visuelle Wirkung zu verstärken und die Bildtiefe zu verbessern.

Die Benutzeroberfläche eines einfachen Bildbearbeitungsprogramms gibt im Regelfall Schieberegler für Kontrast und Helligkeit. Diese Schieberegler gestatten eine klare und direkte Anpassung. Das Experimentieren mit diesen Reglern kann dazu führen, dass versteckte Einzelheiten in Schatten oder Lichtern sichtbar werden. So erhält das Bild mehr Tiefe und räumliche Wirkung.

Die passende Kontrasteinstellung variiert je nach Motiv. Landschaftsbilder erfordern oft einen anderen Kontrast als Porträts. Bei Landschaften kann ein höherer Kontrast die Farben intensiver wirken lassen, während bei Porträts ein niedrigerer Kontrast die Hauttöne natürlicher erscheinen lässt. Ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm bietet Vorlagen oder Filter, die passende Kontrasteinstellungen für verschiedenartige Bildtypen empfehlen.

Der Einfluss von Kontrast auf die Bildqualität ist erheblich. Zu wenig Kontrast führt dazu, dass Bilder flach und leblos wirken. Zu viel Kontrast kann Feinheiten in den Extrembereichen verlieren, was das Bild unausgewogen erscheinen lässt. Ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm ist geeignet, den Kontrast so zu justieren, dass eine harmonische Balance zwischen den grundverschiedenen Bildbereichen erreicht wird.

Ein nächster Thema ist die Kombination von Kontrast mit anderen Bearbeitungswerkzeugen. Die Aufhellung eines Bildes kann in Verbindung mit einer Kontrasterhöhung dazu führen, dass das Bild insgesamt lebendiger wirkt. Werkzeuge zur Farbkorrektur können parallel angewandt werden, um den Kontrast in Kombination mit Farbtönen zu optimieren. Dies genehmigt eine ausführlichere Gestaltung des Bildes.

Die Wirkung des Kontrasts hängt auch von der Bildschirmdarstellung ab. Unterschiedliche Bildschirme zeigen Farben und Kontraste variabel an. Ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm bietet Vorschaufunktionen, die helfen, die Auswirkungen von Kontraständerungen in Echtzeit zu sehen. So kann der Nutzer gewährleisten, dass das Bild auf verschiedenen Geräten gut aussieht.

Zusätzliche Ideen und nützliche Tipps sowie das passende Bildbearbeitungsprogramm für PC stehen hier zum Herunterladen bereit: PhotoPioneer.

Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen passt Farbton an

Ein Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen verschafft die Option, den Farbton von Bildern zu ändern, wodurch individuelle Farbstimmungen und Stile entstehen.

Die Nutzung von Farbtonanpassungen hat eine Fülle an Varianten für die Bildkomposition. Hobbyfotografen können durch bewusste Anpassungen eine bestimmte Stimmung erzeugen. Warme Farbtöne verleihen Bildern ein freundliches und einladendes Ambiente. Kühle Farbtöne hingegen schaffen eine ruhige und ausgeglichene Atmosphäre. Unter Zuhilfenahme des Experimentieren mit unterschiedlichen Farbnuancen erhält jedes Bild eine individuelle Note.

Ein Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen bietet auch das Hilfsmittel, selektive Farbtonanpassungen vorzunehmen. Diese Funktion gestattet es, nur bestimmte Teile des Bildes zu bearbeiten, während der Rest unverändert bleibt. Damit lassen sich Akzente setzen und unterschiedliche Elemente im Bild hervorheben. Diese Technik erreicht eine stärkere visuelle Wirkung. Vor allem in der Naturfotografie erlaubt dies, den Himmel oder das Grün der Pflanzen intensiver darzustellen.

Farbtöne können auch zur Harmonisierung von Bildinhalten beitragen. Unter Zuhilfenahme der Anpassung der Farbtonwerte erscheinen verschiedenartige Elemente im Bild besser aufeinander abgestimmt. Ein harmonisches Gesamtbild assistiert die visuelle Erzählung. Dies erfordert oft ein gutes Auge für Farben und deren Kombinationen. Ein Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen hat den nötigen Spielraum, um diese Harmonien zu testen und zu perfektionieren.

Ein anderer wichtiger Bereich ist die Kontrastanpassung, die in Verbindung mit dem Farbton steht. Eine zweckgerichtete Erhöhung des Kontrasts kann den Farbton eines Bildes verstärken. Dadurch wirken die Farben lebendiger und dynamischer. Hobbyfotografen sollten beim Abstimmung von Kontrast und Farbton die Balance im Auge behalten, um übertriebene Ergebnisse zu vermeiden. Ein gut ausbalanciertes Bild beeindruckt durch Natürlichkeit und Ausdruck.

Die Voransicht ist ein unverzichtbares Tool in einem Bildbearbeitungsprogramm für Hobbyfotografen. Damit lassen sich die Auswirkungen von Farbtonänderungen in Echtzeit betrachten. Diese Funktion ist gut, grundverschiedene Anpassungen schnell zu vergleichen. Fotografie-Enthusiasten können somit leichter Entscheidungen treffen. Die Voransicht führt zu effizienteren Bearbeitungsprozessen und verbessert die Kreativität.

Bildbearbeitungsprogramm gestattet Rauschunterdrückung

Ein Bildbearbeitungsprogramm hat Funktionen zur Rauschunterdrückung, die helfen, unerwünschte Störgeräusche in Fotos zu minimieren und die Bildqualität zu verbessern.

Ein gängiger Ansatz zur Rauschunterdrückung in einem Bildbearbeitungsprogramm ist der Umgang von Filtertechniken. Diese Filter glätten die Bildoberfläche, während sie die fundamentalen Spezifikationen bewahren. Oft stehen verschiedene Filtertypen zur Verfügung, darunter Medianfilter und Gaussianfilter. Jedes Filter hat verschiedene Auswirkungen auf das Bild. Die Feinjustierung dieser Filter ist fundamental für ein optimales Ergebnis.

Manche Bildbearbeitungsprogramme verschaffen auch die Routine, Rauschen selektiv zu reduzieren. Diese Technik erlaubt eine konsequente Bearbeitung bestimmter Bildbereiche. Nutzer können Rauschen in Schatten oder bestimmten Farbtönen verringern, während Einzelheiten in anderen Bereichen erhalten bleiben. Diese selektive Rauschunterdrückung führt zu einem harmonischen Gesamtbild und minimiert den Verlust von wesentlichen Details.

Die Entwicklung neuer Algorithmen zur Rauschunterdrückung hat die Hochwertigkeit der Ergebnisse verbessert. Künstliche Intelligenz findet zunehmend Anwendung in einem Bildbearbeitungsprogramm. Diese Technologien lernen aus großen Bilddatenbanken und optimieren die Rauschunterdrückung. Das Ergebnis sind natürliche und realistische Bilder mit minimiertem Rauschen und maximalem Detailreichtum.

Ein weiterer elementarer Eigenschaft ist die Nutzerfreundlichkeit der Rauschunterdrückungsfunktionen in dem Bildbearbeitungsprogramm. Mehrere Software haben vorgefertigte Presets, die eine schnelle Anwendung gewähren. Diese Voreinstellungen orientieren sich an typischen Situationen, wie Nachtaufnahmen oder Hochgeschwindigkeitsfotografie. Der Nutzer kann somit schnell ein fortschrittliches Ergebnis erzielen, ohne sich tiefgehend mit den technischen Feinheiten auseinandersetzen zu müssen.

Das Testen und Vergleichen der Rauschunterdrückungswerkzeuge verschiedener Bildbearbeitungsprogramme liefert unterschiedliche Ergebnisse. Etliche Programme haben vielseitigere Kontrolle und Anpassungsoptionen, während andere auf Einfachheit setzen. Die Wahl des geeigneten Programms hängt von den individuellen Bedürfnissen und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Nur durch praxisnahe Tests lässt sich feststellen, welches Programm für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist.

Bildbearbeitungsprogramm zur Größenänderung von Bildern

Ein Bildbearbeitungsprogramm gewährt das Ändern der Bildgröße, wodurch Bilder für verschiedenartige Verwendungen optimiert und an spezifische Bedingungen angepasst werden.

Die Funktion zum Ändern der Bildgröße gewährleistet auch das Zuschneiden von Bildern. Nutzer können nicht nur die Gesamtgröße anpassen, sondern auch spezifische Teile des Bildes entfernen. Durch zielgerichtetes Zuschneiden lassen sich unerwünschte Elemente eliminieren plus der Fokus auf das Hauptmotiv legen. Dies verbessert die Komposition und stärkt die visuelle Aussagekraft des Bildes.

Viele Bildbearbeitungsprogramme bringen unterschiedliche Methoden zur Größenänderung an. Die Optionen umfassen die manuelle Eingabe neuer Maße sowie automatische Funktionen, die auf den ursprünglichen Proportionen basieren. Durch die Auswahl der Methode spielt das gewünschte Endresultat eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Bildformate können grundverschiedene Ansprüche an die Größe stellen.

Ein grundlegender Punkt bei der Größenänderung ist die Erhaltung der Bildqualität. Verzerrungen und Verlust von Spezifikationen können durch unsachgemäße Anpassungen entstehen. Hochwertige Bildbearbeitungsprogramme verfügen über Algorithmen, die die Bildqualität auch bei erheblichen Veränderungen optimieren. Dies ist vorrangig relevant, wenn Bilder für den Druck oder digitale Präsentationen vorbereitet werden.

Die Batch-Verarbeitung ist eine weitere nützliche Funktion in vielen Bildbearbeitungsprogrammen. Nutzer können mehrere Bilder gleichzeitig in der Größe ändern, was Zeit und Aufwand spart. Diese Funktion eignet sich hauptsächlich für Projekte, in denen eine große Menge von Bildern bearbeitet werden muss. Automatisierung erleichtert die Arbeit und sorgt für konsistente Ergebnisse.

Das Ändern der Bildgröße spielt auch in der Webentwicklung eine grundlegende Rolle. Webseiten erfordern oft Bilder in spezifischen Größen, um ein einheitliches Layout zu gewährleisten. Bildbearbeitungsprogramme unterstützen Designer, indem sie eine schnelle Anpassung der Bildgröße genehmigen, ohne die Güte zu beeinträchtigen. Die Kompression von Bildern kann zusätzlich die Ladezeiten der Webseite optimieren.

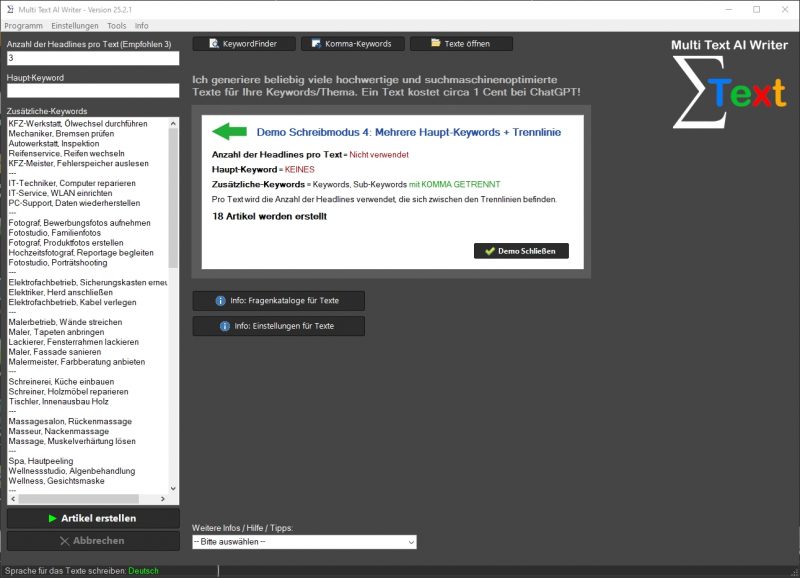

KI im Solo-Business

KI im Solo-Business